À la croisée de la Méditerranée et de l’Atlantique, Tanger est un carrefour de civilisations, un lieu où l’Orient et l’Occident se rencontrent, où les empires se sont disputés son emplacement stratégique sur le Détroit de Gibraltar. Son histoire, longue de plusieurs millénaires, est marquée par des conquêtes, des échanges, des périodes de rayonnement culturel et de vide. Ville de passage, d’émigration, d’immigration et d’influences multiples, elle continue d’incarner un Maroc en grand écart facial.

Tanger demeure l’un des exemples les plus éloquents de ville-frontière, au croisement des mondes arabe, africain et européen. Son histoire illustre les tensions et les richesses des échanges interculturels notamment à l’époque moderne avec l’Espagne, l’Angleterre mais aussi les Etats-Unis et la France.

Les origines antiques : entre mythe et réalité

L’empreinte phénicienne et carthaginoise (-1200 à -146 av. J.-C.)

L’histoire de Tanger commence dans l’Antiquité, où elle aurait été fondée par les Phéniciens autour du XIIe siècle av. J.-C. Selon la légende, elle tire son nom de Tingis, épouse du géant Antée, figure mythologique associée aux origines de la ville.

Ce port devient un comptoir commercial florissant sous l’influence des Carthaginois, qui y développent le commerce maritime et l’exploitation des richesses locales.

La domination romaine (-146 av. J.-C. à 429 apr. J.-C.)

Après la chute de Carthage, Tanger passe sous domination romaine en 146 av. J.-C. et intègre la province de Maurétanie Tingitane.

La ville antique de Cotta (aujourd’hui situé dans une propriété privée saoudienne !) sur la côte Atlantique fût notamment connue pour la production de garum, condiment prisé dans tout l’Empire romain.

L’Empereur Claude transforme Tanger en colonie romaine en 42 apr. J.-C., donnant à la ville un rôle clé dans l’administration de l’Afrique du Nord jusqu’à la chute de Rome. C’est l’époque de la construction de routes, de forums et d’aqueducs, témoignant de la prospérité de cette période.

Rendez-vous au Musée de la Kasbah pour en apprendre plus sur la période.

L’ère médiévale : entre conquêtes et influences islamiques

Les invasions vandales et byzantines (429-705)

À la chute de Rome, Tanger est envahie par les Vandales en 429, puis brièvement contrôlée par l’Empire byzantin au VIe siècle. La ville connaît alors une période d’instabilité jusqu’à l’arrivée des Arabes.

L’islamisation et la dynastie des Idrissides (705-10e siècle)

En 705, Tanger est conquise par les troupes musulmanes d’Oqba Ibn Nafi, marquant le début de son islamisation. L’ arabo-islamisation des Berbères va compléter et suppléer sans jamais complètement effacer des traditions païennes, juives et chrétiennes antérieures.

La ville devient un point de départ crucial pour la conquête de l’Espagne en 711. Les forces du Califat omeyyade vont balayer en quelques mois Séville, Cordoue, Grenade, la capitale wisigothe Tolède et Caceres entre autres.

Les Almoravides et Almohades (11e-13e siècles)

Sous les dynasties berbères almoravide et almohade, Tanger végète. Elle ne jouera plus qu’un rôle secondaire derrière Ceuta (prise par les Portugais en 1415), voire Tétouan (disposant alors d’un port).

La ville va péricliter jusqu’à se transformer en un repaire de corsaires de second ordre. La capitale des pirates marocains est Salé, aujourd’hui accolé à Rabat.

Tanger sous domination européenne (1471-1684) : Espagnole, portugaise et anglaise

À partir de 1471, Tanger tombe sous le contrôle des Portugais, qui l’intègrent à leur empire maritime. Ils compteront plusieurs villes-comptoirs le long de la côté Atlantique à Essaouira, Larache, Safi ou Asilah.

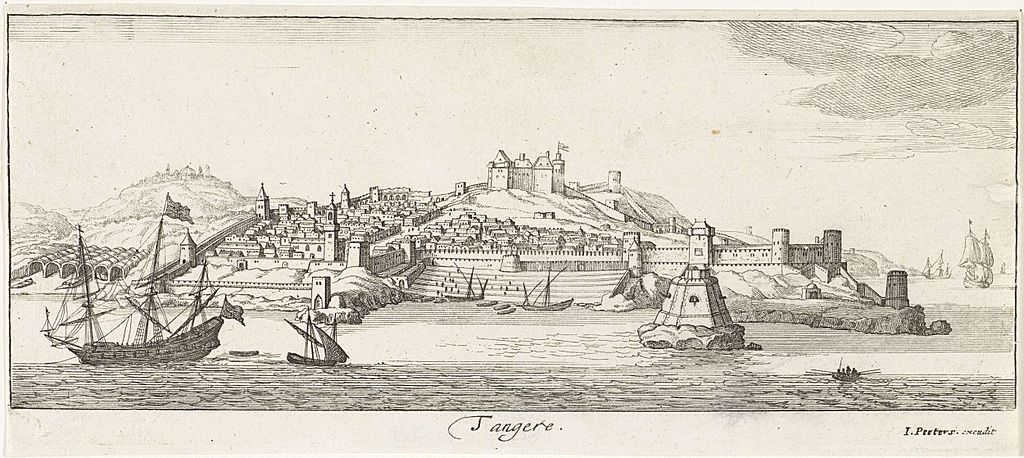

En 1580, la ville passe sous domination espagnole, avant d’être récupérée par les Portugais en 1640. Ces occupations transforment l’architecture urbaine, avec la construction de bastions et de fortifications. La Grande Mosquée construite sur un temple antique deviendra (temporairement) l’église principale.

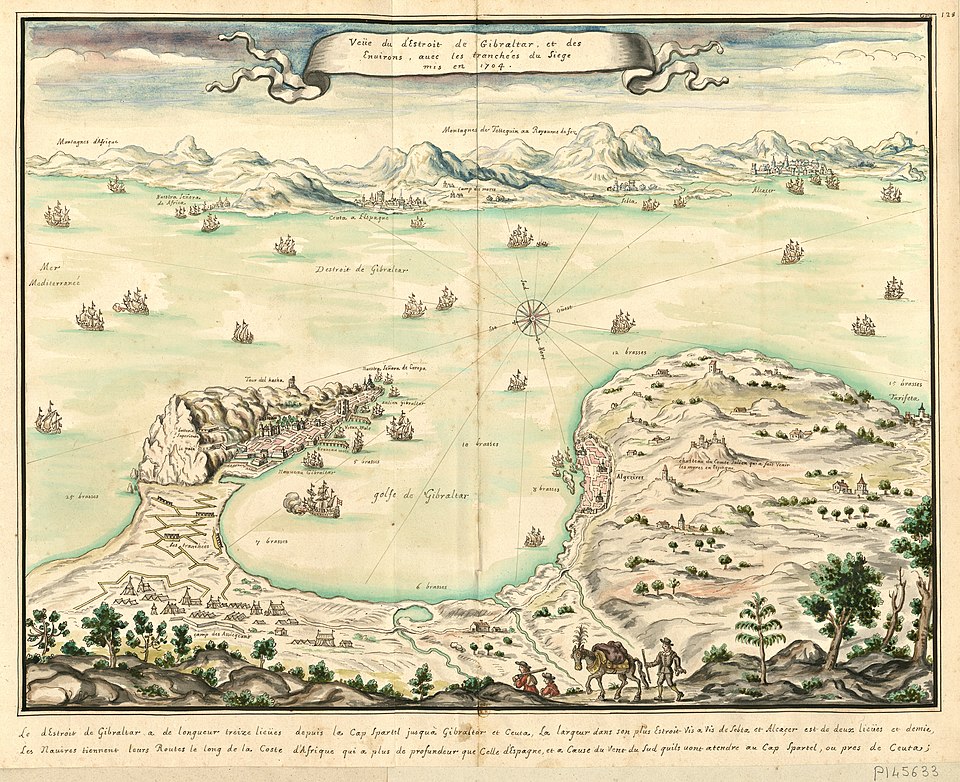

En 1661, Tanger est cédée à l’Angleterre comme dot de mariage entre Catherine de Bragance et Charles II. Le lieu permet de garder un oeil sur les puissances maritimes rivales : France, Espagne et Pays-Bas et de s’ouvrir sur l’Orient.

Les Anglais surpris par les résidences exiguës détruisent et assemblent des maisons séparées pour gagner en espace intérieur. Tous les sols avaient été recouverts de parquets et toutes les fenêtres munies de vitres, choses qui n’existaient pas sous l’occupation portugaise.

Ils créèrent le plus de jardin possible malgré la place très restreinte. Là où un jardin portugais avait juste la place de planter deux orangers, un citronnier, un peu de vigne et des choux. Les nouveaux occupants démolirent des habitations pour réaliser des jardins semblables à ceux qu’ils possédaient en Angleterre : certains recouvraient l’emplacement de sept anciens jardins portugais.

Cependant, l’occupation britannique est éphémère et conflictuelle. Londres est parti en fumée en 1666. L’architecte Wren est ambitieux et la reconstruction coûte un bras. Face à une résistance locale, une gestion calamiteuse et des coûts militaires excessifs, les Anglais se retirent en 1684, après avoir détruit les fortifications et le môle.

Il est impensable pour les Anglais que les Maures s’emparent d’un port fonctionnel pour se rendre maître du détroit. A l’inverse, une fois la ville conquise, il est impensable pour les Maures d’offrir à la cité un port et aux potentiels envahisseurs une porte d’entrée à leur empire.

Tanger restera donc sans ponton, môle ou jetée digne de ce nom jusqu’en 1897 lorsqu’un môle en bois est construit dans la baie… par une compagnie britannique.

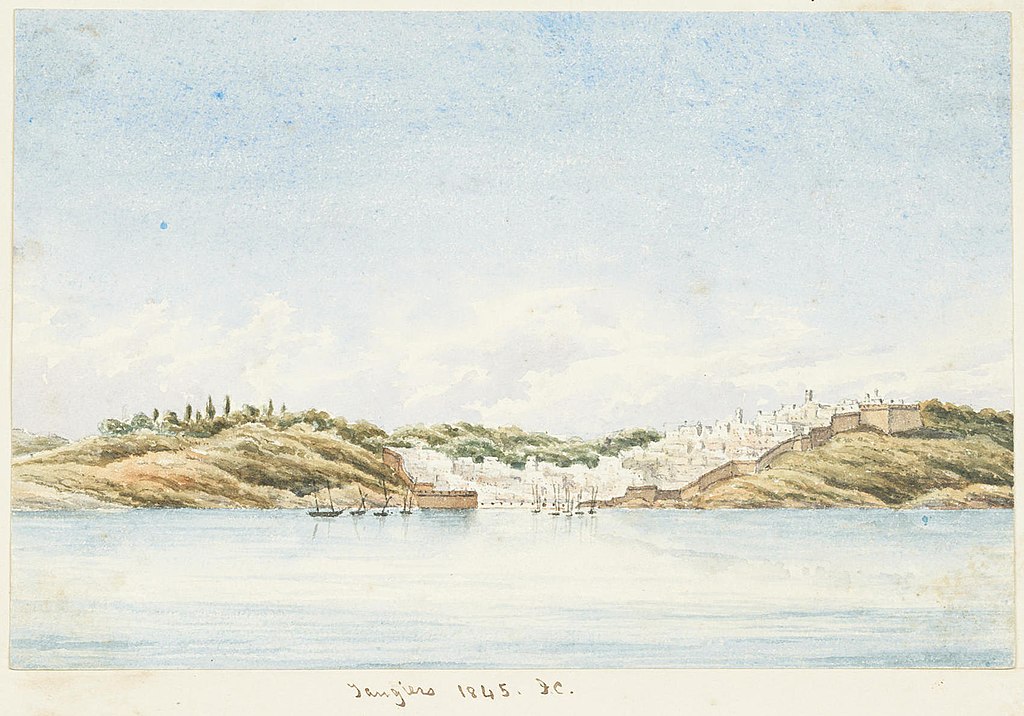

Le XIXe siècle : Tanger, ville diplomatique

Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que Tanger sorte de sa torpeur et se réaffirme comme un pôle diplomatique.

L’Empire chérifien, jusque vers le milieu de XIXe siècle, se veut totalement fermé aux Occidentaux. Le Royaume privilégie le commerce caravanier traditionnel avec ses voisins sur le commerce maritime.

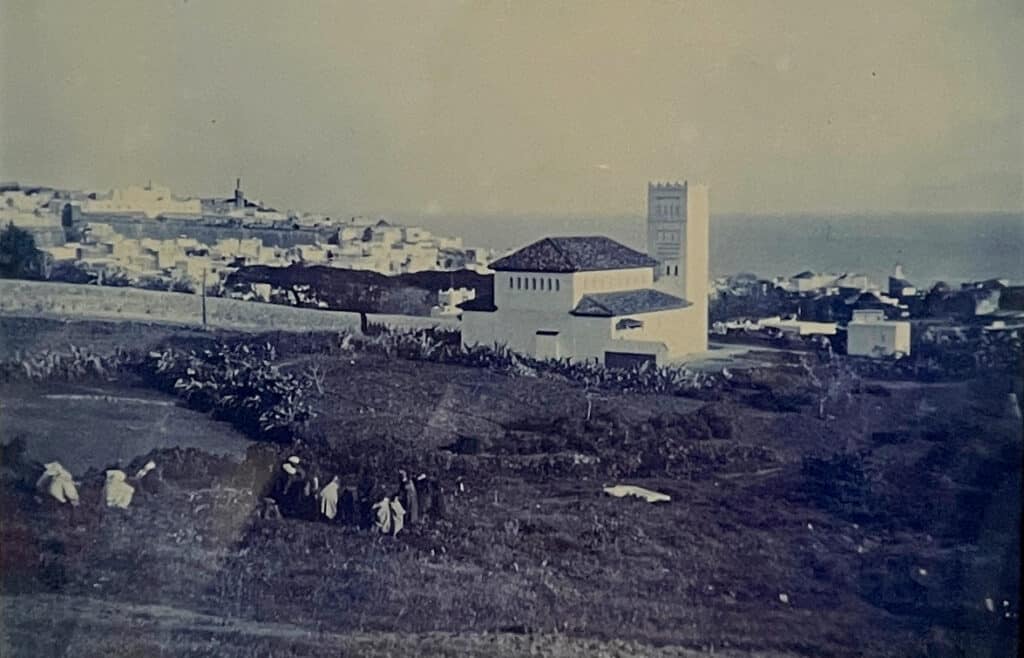

Toutes les ambassades européennes en mission diplomatique débarquent à Tanger avant de rejoindre Fès ou Meknès pour une audience auprès du Sultan. Elles retournent ensuite à Tanger sans passer la nuit dans l’une des villes impériales. Tanger est le seul lieu de résidence autorisé pour les Occidentaux au Maroc.

En 1777, le Sultan a reconnu les Etats-Unis comme état et en 1821, un édifice dans le quartier juif accolé à une maison close leur est offert. La Légation américaine est la plus ancienne représentation américaine à l’étranger.

La cité est dotée d’un statut particulier. Les différentes représentations diplomatiques s’organiseront des 1792 en conseils (Junta) pour progressivement administrer la ville. D’abord la gestion sanitaire avec une réponse efficace à l’épidémie de choléra de 1798, puis l’administration du port, de l’urbanisme et des marchés publics…

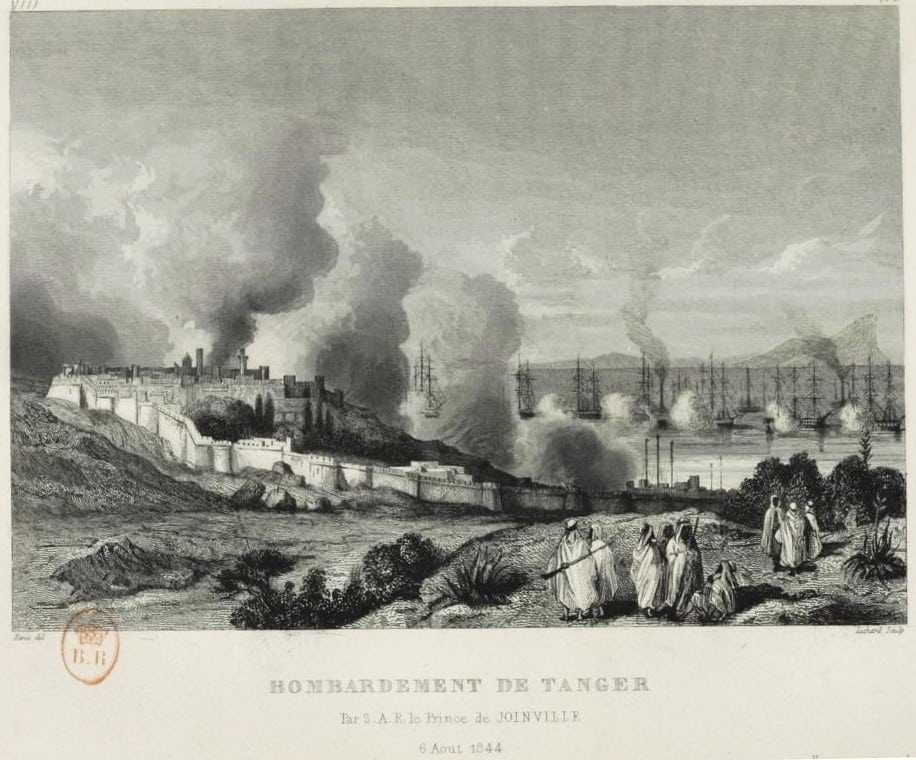

Le 10 septembre 1844 est une date infame de l’histoire du Maroc. C’est la fin d’un règne et d’un royaume vieux de 1000 ans. La fin d’une indépendance conservée de hautes luttes contre les Portugais, Espagnols, Anglais et Ottomans.

La France a alors un appétit pour l’Afrique. Sa conquête de l’Algérie s’accompagne d’une résistance portée par l’émir Abdelkader n’hésitant pas à traverser la frontière poreuse avec le Maroc voisin. La France y voit une duplicité, une complicité et un prétexte pour mettre à genou une monarchie faible.

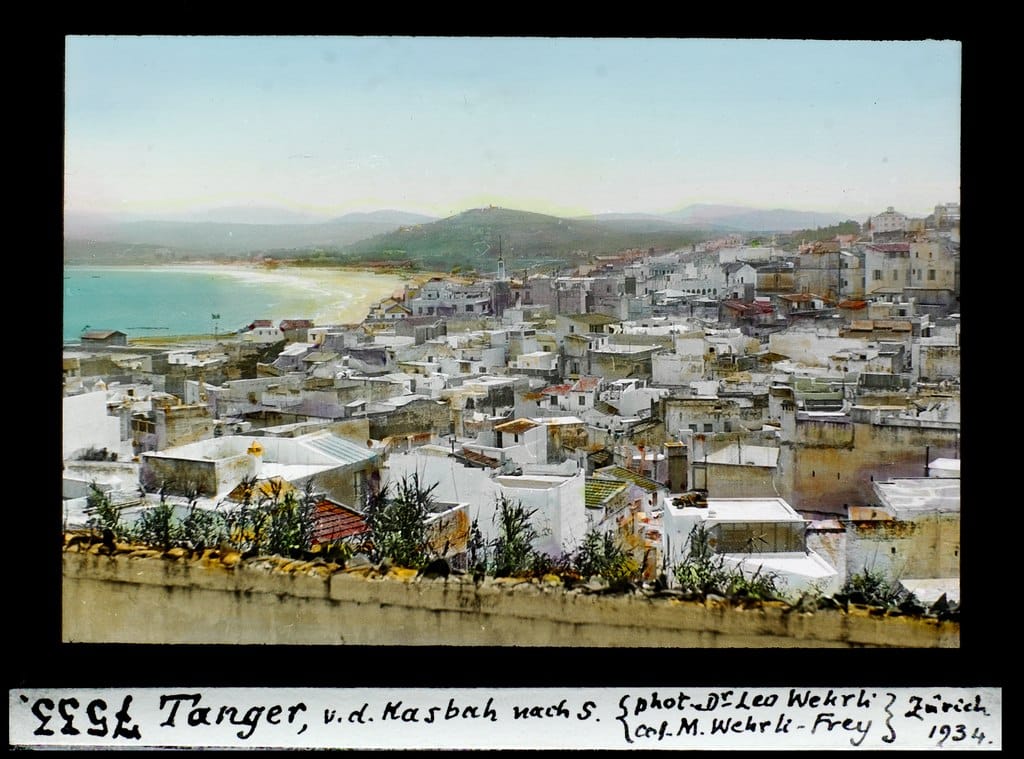

Après la défaite à la bataille d’Isly, la ville est bombardée depuis la mer et c’est dans les ruines de la Kasbah qu’est signé l’accord dénonçant l’aide à l’émir indépendantiste et ouvrant sur un futur protectorat français. Le seul empire de l’Occident musulman à avoir rayonné de Cordoue en Andalousie à Tombouctou au Mali n’est plus. La prise par l’Espagne de Tétouan en 1860 confirmera le délitement du royaume chérifien dans le nord Maroc.

Les Anglais observent les évènements depuis le rocher de Gibraltar voisin. L’occasion est trop belle pour ne pas renforcer le contrôle sur le détroit reliant l’Atlantique et la Méditerranée, soit l’Europe, l’Afrique, les Amériques et même l’Asie (avant et après l’ouverture du Canal de Suez). L’occasion est trop belle aussi pour ne pas déverser à travers le pays les productions industrielles et manufacturières britanniques de Birmingham, Manchester et York.

Plusieurs traités bilatéraux sont signés avec des puissances occidentales, notamment le traité de Lalla Maghnia (1845) et le traité anglo-marocain (1856), ouvrant les ports marocains au commerce international.

« Du jour au lendemain, les produits manufacturés européens envahissent les souks, mettant ainsi à genoux artisans et négociants marocains incapables de s’adapter aux nouvelles techniques commerciales. Depuis, l’artisanat marocain ne s’en serait jamais remis sans la volonté explicite de Lyautey qui, dès les débuts de son mandat de Résident général, eut à cœur de relancer et faire revivre les arts indigènes à travers une politique de sauvegarde culturelle, des formations professionnelles pour autochtones et des expositions internationales visant à faire connaître les arts premiers marocains. »

Farid Bahri dans « Tanger, une histoire-monde du Maroc »

Le commerce se développe. Le tourisme bientôt lui aussi. Le nord marocain, longtemps en marge devient une région dynamique économiquement. En 1856, le thé arrivent au Maroc via les Anglais. Suivront le café et le tabac.

Le 2e phare d’Afrique, après celui du Cap en Afrique du Sud, est construit en 1864 au Cap Spartel.

L’Hotel Continental ouvre en 1865. Il surplombe la rade et offre un confort britannique (même s’il est tenu par un Espagnol) aux occidentaux venus gouter à l’Orient, à la fraicheur du Cap Spartel, déjà incontournable ou à la Kasbah déjà « typique ».

Le port de Tanger devient le principal port d’embarquement pour les pélerins désireux de rejoindre La Mecque au détriment de l’ancienne route terrestre. 1500 à 2000 candidats choisissent chaque année 10 jours sur mer aux 3 mois de marche dans le désert.

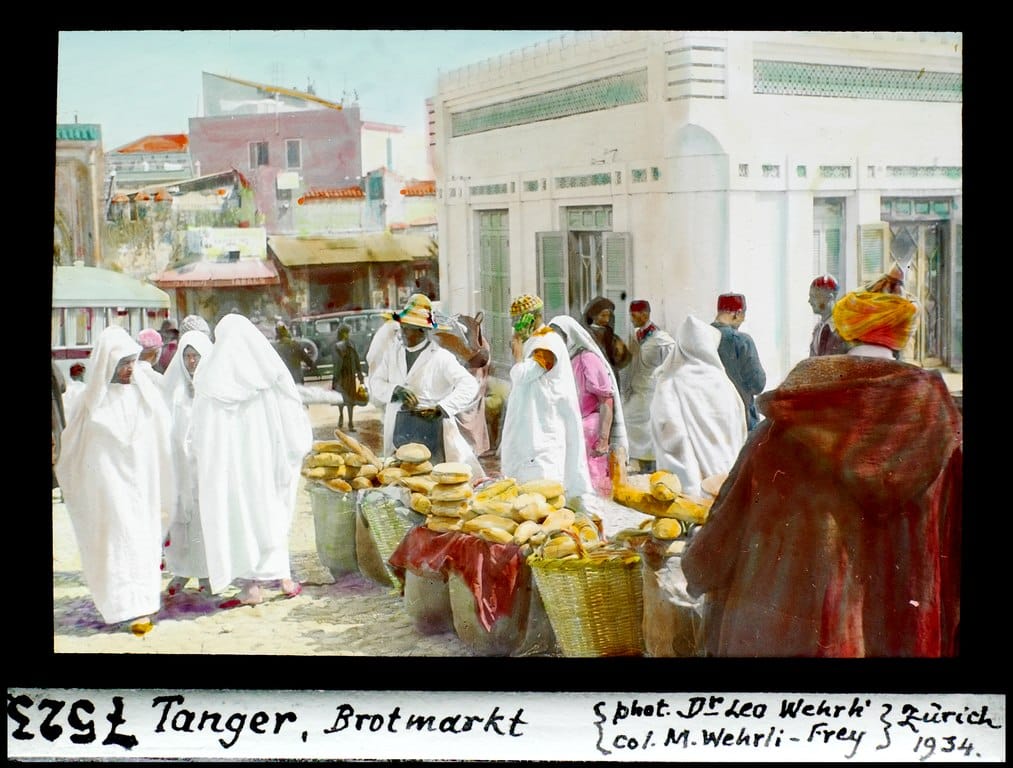

Cette période voit également l’essor d’une communauté cosmopolite mêlant Marocains, Juifs et Européens (essentiellement des émigrés espagnols). Négociants, rentiers, aventuriers, scientifiques, artistes ou prolétaires.

Les Juifs constituent jusqu’à 30% de la population de la Médina. Contrairement à d’autres villes marocaines, Fès ou Marrakech, ils n’ont pas de quartiers spécifiques ou Mellah. Avec l’arrivée des occidentaux, leur statut civique et économique évoluent. De nombreux israélites à travers leur rôle d’interprète (ou drogman) obtiennent un statut de protégé d’une chancellerie ou d’une autre. Ils ne répondent plus à la loi fiscale ou judiciaire du sultan, ni aux contraintes pesant sur les coreligionnaires. Ils peuvent ainsi s’engager dans d’autres activités moins stigmatisantes que l’usure, le prêt sur gage, l’activité de bourreau ou de croque-mort…

Dans les pays du Maghreb, et à Tanger, les juifs sont restés confinés à des métiers spécifiques et spécifiés depuis les premiers âges de l’État islamique. Il n’en demeure pas moins que les juifs marocains ne sont pas tous logés à la même enseigne comme en témoignent les tujjar al-sultan, les négociants juifs du sultan. En cela, l’Empire chérifien ne se différencie pas particulièrement de la cour des Abbassides et des Fatimides où les marchands juifs avaient une place de choix. De manière générale, l’islam depuis ses prémisses portant une attention particulière au négoce, a rapidement compris l’intérêt qu’il pouvait tirer des réseaux judaïques depuis le Levant jusqu’au Al-Andalus. Et à travers les siècles et les ensembles géographiques, la tradition commerciale perpétuée du Machrek au Maghreb. Dans l’Empire chérifien, les sultans se sont souvent appuyés sur une classe de commerçants (qu’ils soient juifs ou pas), issue généralement de Fès mais pas seulement, auxquels ils ont octroyé un monopole sur un produit ou un autre. Ils assuraient, en retour, un large revenu aux caisses du Makhzen.

Farid Bahri dans « Tanger, une histoire-monde du Maroc »

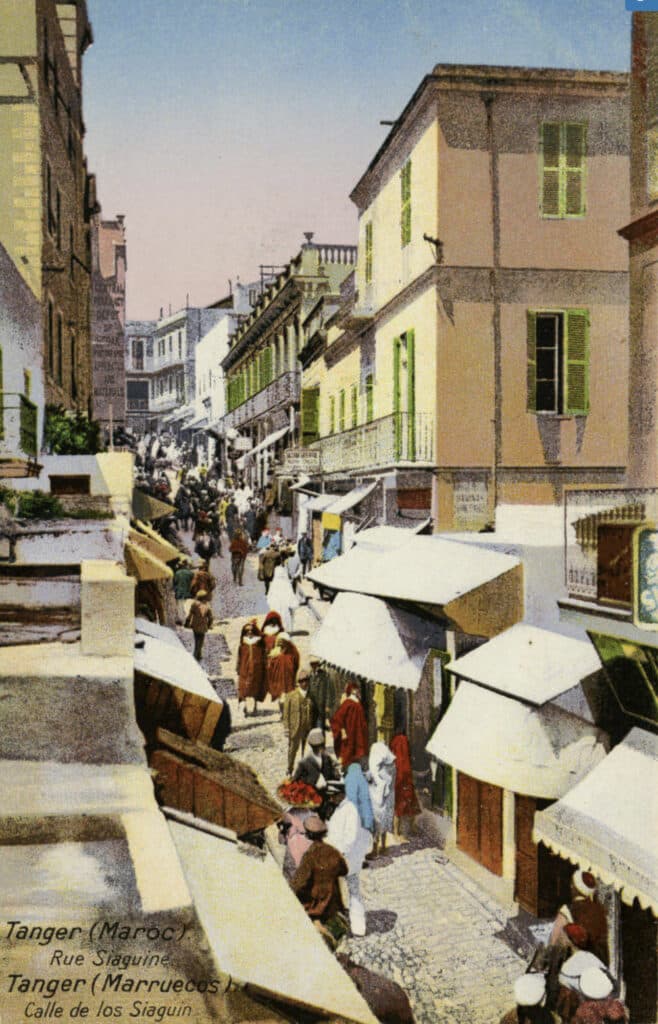

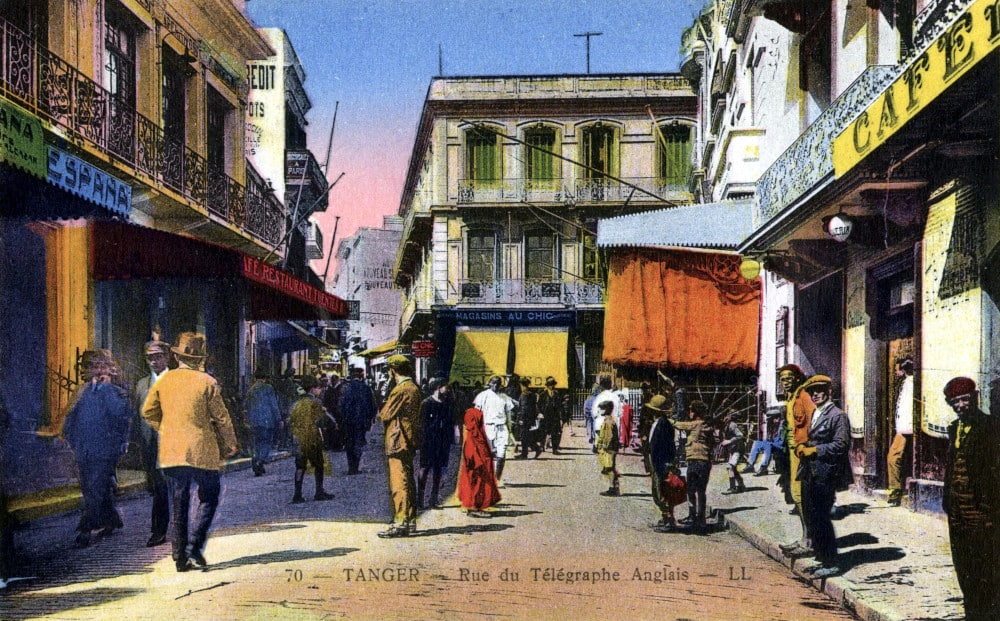

Sur la rue des Siaghines, l’artère principale de la médina s’installent les premiers offices de téléphones et de télégraphes du pays. En 1857 pour la poste anglaise, en 1865 pour la française. En 1880, le câble de l’Eastern telegraph cie relie Tanger à Gibraltar.

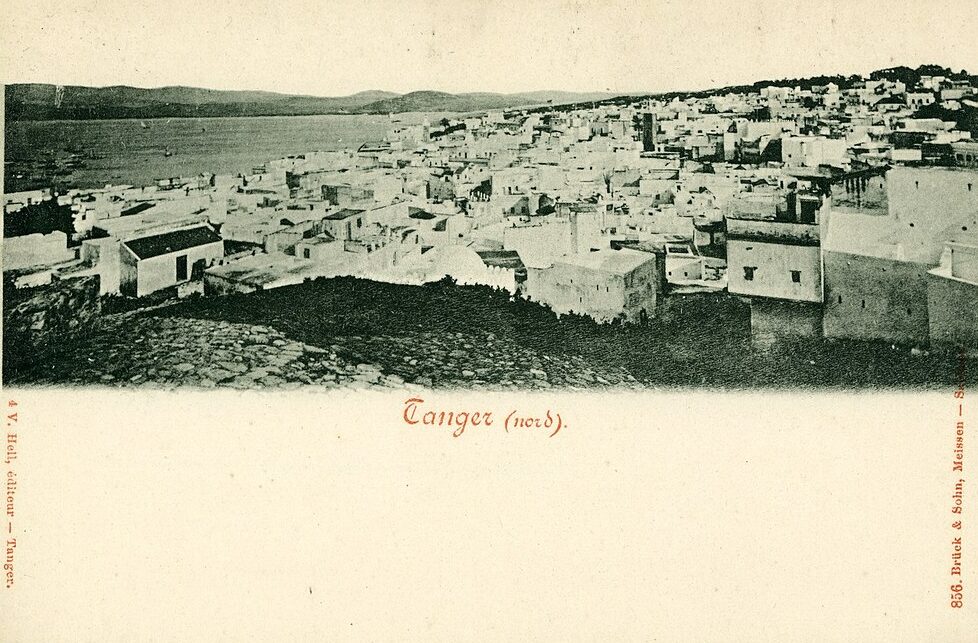

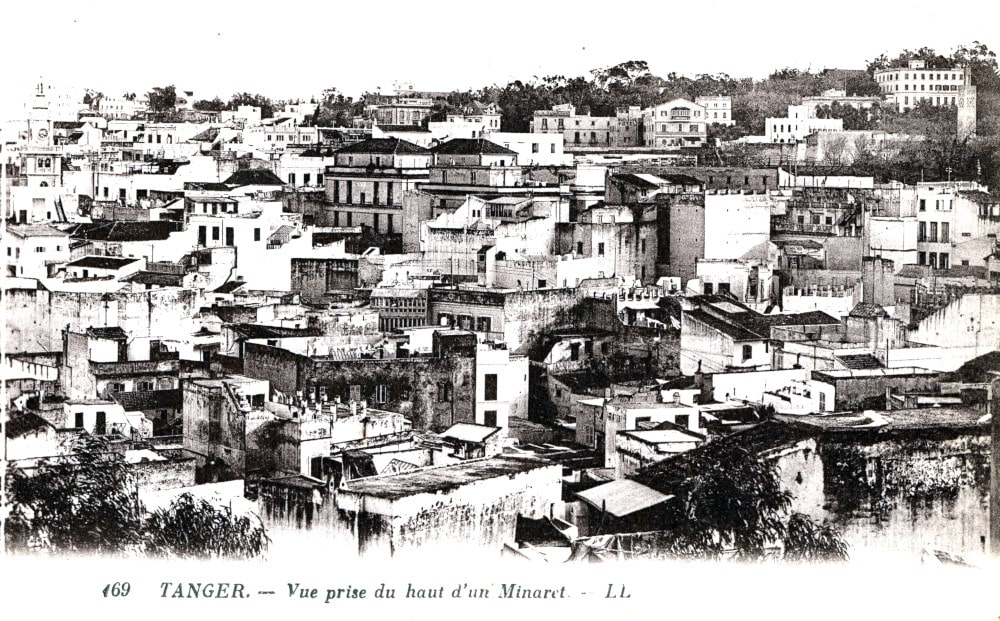

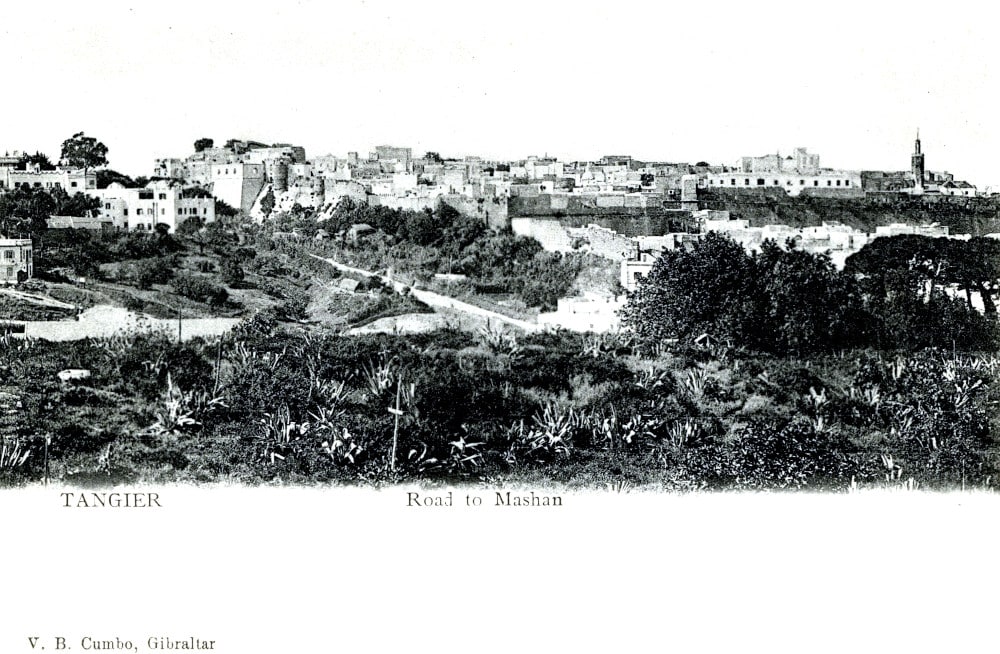

Autour de la médina, à Marshan, sur le littoral ou dans le quartier de la Montagne menant à l’est au Cap Spartel de somptueuses villas sont construites pour de riches expatriés, héritiers et entrepreneurs.

La ville s’agrandit et s’industrialisent rognant sur les jardins enchanteurs situées aux portes de la Médina de Tanger. Les orangeraies sont remplacés par des briqueteries, fabriques de carreaux ou de crin.

La fin du siècle est marqué par des ambitions séditieuses et par la volonté des pachas locaux de s’extraire de la pression fiscale du sultan. Ils sont prêts au coup de force et au kidnapping (l’entrepreneur greco-americain Perdicaris et le journaliste anglais Walter Burton Harris) pour s’enrichir et gagner l’appui des chancelleries au détriment du pouvoir central, lointain et faible.

Tanger sous le régime international (1923-1956)

En 1923, Tanger est dotée d’un statut international, placé sous l’administration conjointe de plusieurs puissances européennes (France, Espagne, Royaume-Uni, puis Italie, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Suède).

Cette configuration unique en fait une enclave cosmopolite et un terrain d’expérimentations diplomatiques.

« Elle ne pousse pas de racines profondes dans la terre d’Afrique. Ville internationale, ses égouts sont espagnols, son électricité anglaise, ses tramways français, et dans ce guêpier inventé par les chancelleries (afin d’empêcher que la Méditerranée occidentale appartienne à un seul), il y a peu de vrais Marocains » Morand.

La ville attire artistes, écrivains, journalistes, diplomates et aventuriers. C’est l’âge d’or du Tanger mythique, fréquenté d’un côté par les Paul Bowles et Tennessee Williams et d’un autres par les journalistes syriens exilés à l’origine d’une presse nationaliste arabe.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Tanger est occupée temporairement par les troupes franquistes (1940-1945), avant de retrouver son statut international.

Tanger tient un rôle stratégique durant la Seconde Guerre mondiale et devient un lieu clé de l’espionnage en Méditerranée occidentale. Britanniques, Polonais et Allemands y installèrent leurs réseaux d’agents, profitant du statut international et de l’ambiguïté juridique du territoire.

Entre océan Atlantique et mer Méditerranée patrouille les sous-marins allemands. Le détroit de Gibraltar, verrou de la mer intérieure est alors parmi les plus surveillées de la région. En 1942, plusieurs navires britanniques sont coulés, révélant l’intensité des affrontements dans lesquels Tanger joue un rôle central.

En face, sur le Rocher de Gibraltar, les préparatifs aux débarquements de l’opération Torch se préparent. Bientôt, en novembre 1942, l’Afrique du Nord sera libérée. Mieczyslaw Sowikowski et son Agence Afrique contribuèrent grandement à sa réussite.

Le 10 avril 1947, le sultan Mohammed ben Youssef, futur Mohammed V prononce un discours dans le jardin du palais de la Mendoubia au dessus de la place du Grand Socco. Il est question à demi-mot de retrouver une indépendance pleine et entière sous l’égide d’un esprit panarabe.

Coup de tonnerre anticolonialiste dans un pays sous protectorat français et espagnol. Symbole fort pour une ville par laquelle les loups sont entrés.

Le régime international prend fin en 1956, lors de l’indépendance du Maroc. En 1960, la ville est officiellement intégrée au Royaume du Maroc.

Cette transition s’accompagnent des tensions entre Marocains et Européens. Longtemps citoyens de secondes catégories, les premiers aspirent à plus. Plus de droits, plus de justice, plus de respect pour leur identité. Le pouvoir central dans le même sens aspire à moins de prostitution, de drogue et de jeux de hasard. La City Dream décadente des Beatniks new-yorkais n’est plus.

Cela m’empêchera pas les Rolling Stones d’y faire un tour en 1971.

L’indépendance et le renouveau de Tanger (1956 à aujourd’hui)

Après une période de végétation et de déclin, la ville connaît une transformation progressive depuis les années 2000, Tanger connaît une transformation urbaine et économique majeure.

Le lancement du port Tanger Med, l’arrivée de grandes infrastructures (TGV, autoroutes, zones franches), ainsi que les politiques de valorisation du patrimoine redessinent le visage de la ville.

En 2025, la construction d’un pont sous le Détroit de Gibraltar de plus en plus évoqué pourrait favoriser un nouveau développement de la ville. Vers un nouvel âge d’or ?

Carte de Tanger : Lieux du guide touristique

Retrouvez tous les lieux du guide à visiter sur la carte de Tanger (Maroc) : Hébergements et hôtels selon votre budget, monuments incontournables, musées à ne pas rater et insolites, plages et jardins botaniques, bars et cafés originaux, souks et shopping vintage…

Bon plan ! Vous pouvez télécharger gratuitement la carte pour une utilisation hors connexion.

Où dormir à Tanger (Maroc) en 2026 ? Sélections d’hébergements jolis, centraux ou pas chers

![]()

![]() Pour séjourner à Tanger, voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :

Pour séjourner à Tanger, voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :