Rares sont les cités européennes dont l’identité s’est construite sur autant de couches historiques que Gdańsk. Située au carrefour de la mer Baltique, de l’Europe centrale et du Nord, la ville polonaise — avec ses voisines Gdynia et Sopot formant la Tricité (Trójmiasto) — constitue un laboratoire idéal pour comprendre les dynamiques de l’histoire urbaine, du commerce maritime, des tensions nationales et des mouvements de libération du XXe siècle.

Quelles sont les périodes charnières qui ont façonné cette ville au destin souvent tragique mais toujours résilient ? Quels événements ont transformé cette métropole de briques rouges en symbole européen de résistance, de dialogue et de reconstruction culturelle ?

I. Les origines médiévales (Xe – XIIIe siècle)

Une première implantation slave

Les premières traces d’occupation humaine à l’embouchure de la Vistule remontent au Xe siècle, époque où le territoire était peuplé de tribus slaves poméraniennes. L’emplacement stratégique du site favorisa l’émergence d’un port d’échange lié au commerce de l’ambre et du sel, deux ressources précieuses sur les routes baltiques.

Gdańsk dans l’orbite polonaise

Vers 997, l’évêngélisation de la région par saint Adalbert de Prague marque l’intégration de Gdańsk au royaume de Pologne sous le duc Mieszko Ier. C’est une période de structuration écclésiastique et de développement portuaire qui amorce la croissance de la cité.

II. La ville hanséatique (XIVe – XVe siècle)

La domination de l’Ordre Teutonique

En 1308, les chevaliers teutoniques prennent le contrôle de Gdańsk, y construisent un château fort et intègrent la ville à leur état-monastique. Ce moment marque une période de germanisation des institutions, tout en maintenant une activité marchande intense.

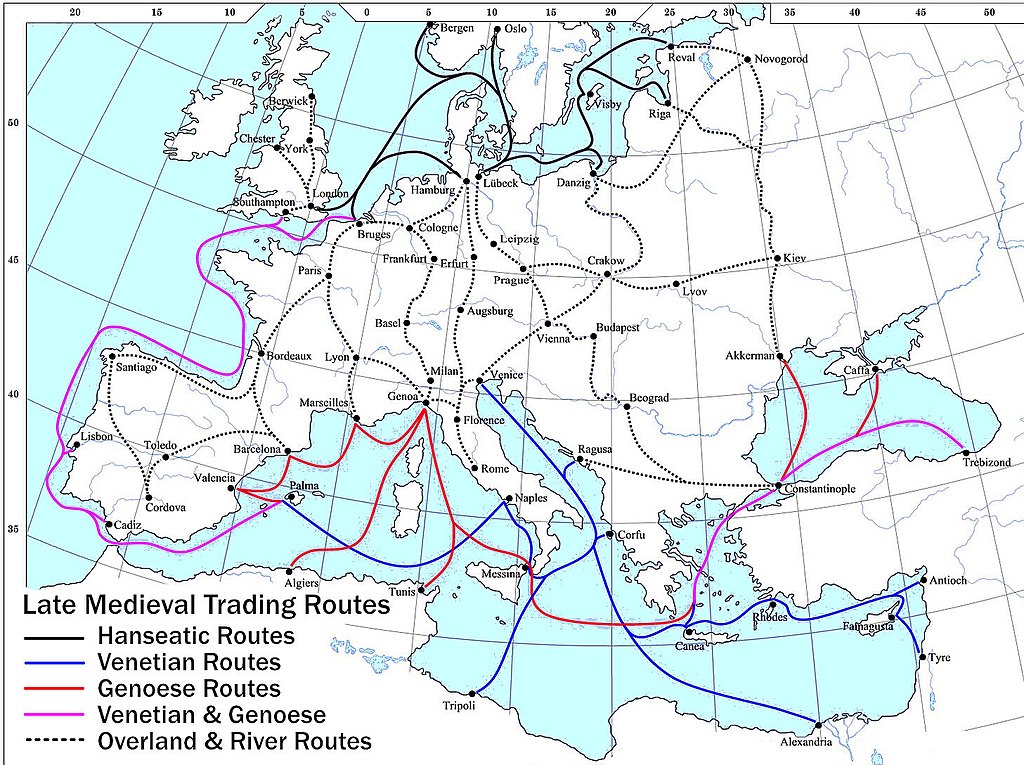

L’intégration à la Ligue hanséatique

En 1361, Gdańsk devient membre de la Ligue hanséatique, réseau commercial d’envergure paneuropéenne. La ville prospère grâce aux exportations de bois, de céréales et de poix. L’architecture gothique de la rue Mariacka et les entrepôts du port conservent la mémoire de cette apogée marchande.

III. Renaissance polonaise et autonomie municipale (XVe – XVIIIe siècle)

Le retour à la couronne de Pologne

Après la défaite teutonique à la bataille de Grunwald (1410) et les traités qui s’ensuivirent, Gdańsk est rattaché à la République des Deux Nations en 1466, tout en conservant une large autonomie municipale. Elle devient alors la ville la plus riche du royaume.

Un foyer de tolérance et de cosmopolitisme

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, Gdańsk attire protestants, marchands hollandais, érudits et artistes. Elle devient un bastion de l’imprimerie et des idées humanistes. L’édification de la basilique Sainte-Marie, l’une des plus vastes églises gothiques d’Europe, incarne cette puissance spirituelle et architecturale.

IV. Partitions de la Pologne et intégration prussienne (1772 – 1918)

La fin de l’indépendance urbaine

Lors du premier partage de la Pologne en 1772, Gdańsk est intégrée au royaume de Prusse. Cette annexion se traduit par une germanisation accrue et une réorganisation administrative stricte. Les libertés municipales sont restreintes.

L’émergence de Gdynia

Au XIXe siècle, le port naturel de Gdynia, jusqu’alors simple village de pêcheurs, commence à prendre de l’importance. Cependant, c’est surtout après la Première Guerre mondiale que cette localité connaît un développement spectaculaire.

V. L’entre-deux-guerres et la ville libre de Dantzig (1919 – 1939)

Le statut ambivalent de la Ville libre

Après le Traité de Versailles (1919), Gdańsk devient la Ville libre de Dantzig, sous l’égide de la Société des Nations. Officiellement autonome, la ville est étroitement liée à la Pologne pour le commerce maritime. Cette situation crée des tensions croissantes entre la population majoritairement allemande et les autorités polonaises.

La naissance de Gdynia moderne

Face à l’imprévisibilité de Dantzig, la Pologne construit ex nihilo un grand port national à Gdynia, inauguré en 1926. En une décennie, Gdynia passe du statut de village à celui de métropole portuaire moderne, symbolisant la modernité et l’indépendance retrouvée de la nation.

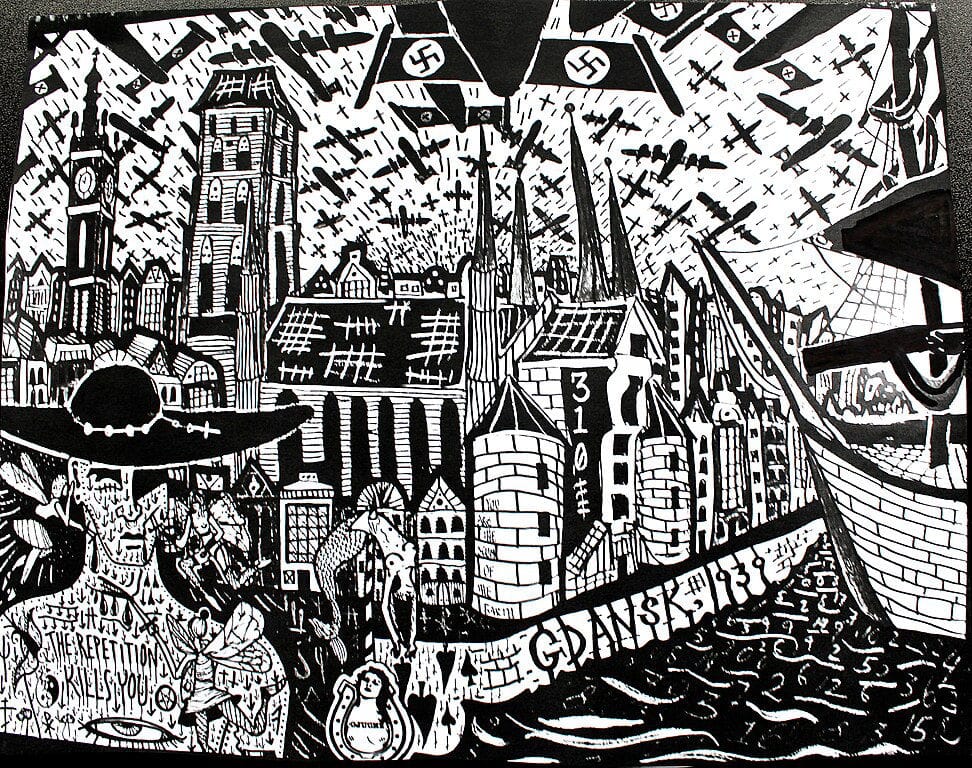

VI. Seconde Guerre mondiale et destruction (1939 – 1945)

Le début du conflit mondial

Le 1er septembre 1939, l’attaque allemande contre le dépôt militaire de Westerplatte marque le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Gdańsk est annexée par le Troisième Reich. Les persécutions contre les populations juives et polonaises s’intensifient.

Une ville en ruine

À la fin du conflit, plus de 90 % du centre historique de Gdańsk est détruit. Les monuments gothiques, baroques et maniéristes sont ravagés. Sopot et Gdynia subissent également des destructions importantes.

VII. Reconstruction et république populaire de Pologne (1945 – 1989)

Restauration de l’identité polonaise

Au lendemain de la guerre, Gdańsk est rendue à la Pologne. Une immense entreprise de reconstruction est lancée, à la fois fidèle à l’histoire architecturale et réinterprétée selon les canons du nationalisme culturel. Sur le même principe que la vieille ville de Varsovie. Le centre ancien de Gdansk est rebâti dans une volonté de renaissance symbolique.

Le berceau de Solidarité

En 1980, le chantier naval Lénine devient le théâtre des grèves ouvrières qui mèneront à la création du syndicat Solidarité. Lech Wałęsa, électricien de formation, devient figure mondiale de la contestation pacifique. Gdańsk acquiert alors une place centrale dans l’histoire de la chute des régimes communistes en Europe de l’Est.

VIII. L’ère contemporaine : ouverture, mémoire et renouveau (depuis 1990)

La Tricité européenne

Depuis les années 1990, Gdańsk, Gdynia et Sopot forment une métropole polycentrique dynamique, où se conjuguent activités portuaires, universités, hautes technologies et tourisme culturel.

Les musées contemporains comme le Centre européen de Solidarité ou le Musée de la 2e guerre mondiale participent à une mémoire active.

Une ville en dialogue avec son passé

Aujourd’hui, Gdańsk revendique son héritage multiculturel et ses blessures historiques pour construire une identité ouverte, médiatrice entre Est et Ouest. Les commémorations annuelles, les expositions et les festivals renforcent cette volonté de penser l’histoire comme matrice de la paix.

Carte de la Tricité : Gdansk, Sopot, Gdynia avec les lieux du guide touristique

Retrouvez tous les lieux du guide à visiter sur la carte de Gdansk (avec Oliwia, Sopot et Gdynia) : Hébergements et hôtels selon votre budget, monuments incontournables, musées à ne pas rater et insolites, plages et jardins botaniques, bars et cafés originaux, shopping vintage…

Bon plan ! Vous pouvez télécharger gratuitement la carte pour une utilisation hors connexion.

Où dormir à Gdansk (Sopot et Gdynia) en 2025 ? Sélections d’hébergements jolis, centraux ou pas chers

Pour séjourner à Gdansk et autour, voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :

- Auberges de jeunesse à Gdansk à partir de 15 euros la nuit,

- Hotels pas chers à Gdansk à moins de 100 euros la chambre double,

- Hotels de charme et de luxe à Gdansk, Sopot et Gdynia à partir de 100 euros la chambre double.