L’histoire des chantiers navals de Gdańsk reflète les bouleversements politiques, économiques et sociaux qui ont traversé l’Europe centrale du XIXᵉ siècle à nos jours. Lieu d’innovation industrielle et d’affrontements idéologiques, ce vaste complexe incarne à la fois la puissance maritime allemande, les rivalités de l’entre-deux-guerres, la logique économique du bloc soviétique et la lutte des ouvriers polonais pour la liberté face au régime communiste de l’époque.

Les chantiers navals se situent au nord du centre historique de Gdansk dans le quartier de Stocznia. Ils constituent un lieu indissociable de la culture ouvrière de Gdansk et de l’âme de la ville. C’est aussi l’un des lieux emblématiques les plus importants du XXe siècle pour les Polonais.

Son histoire est racontée dans le Centre Européen de Solidarité revenant sur le mouvement syndical Solidarnosc.

Une partie du complexe industriel continue à produire ou maintenir à flot des navires. Une autre a laissé place à des résidences chics et à des lieux de sorties : Food-hall, salles de concerts, clubs, bars et galeries…

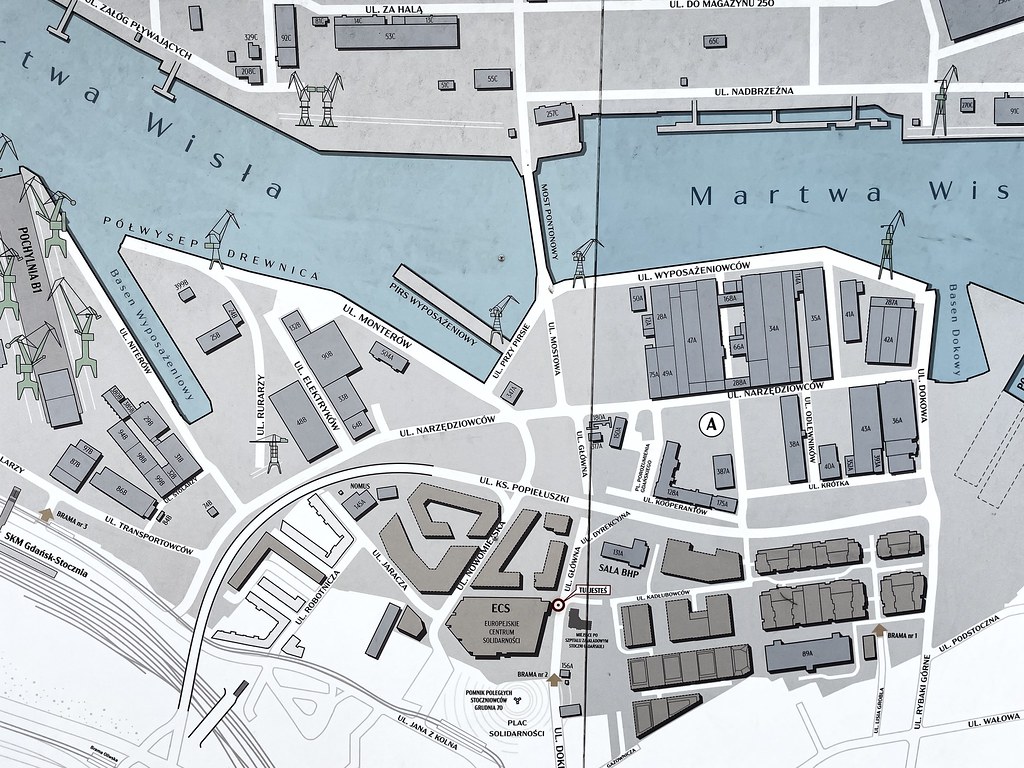

Carte des chantiers navals de Gdansk

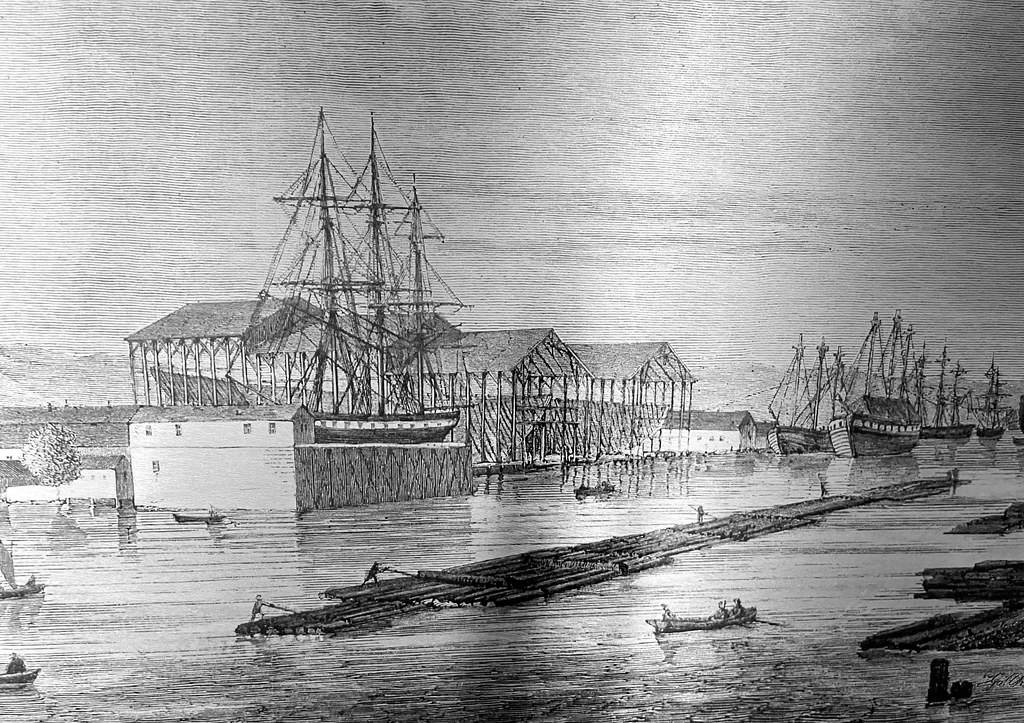

Des origines impériales à la République de Weimar

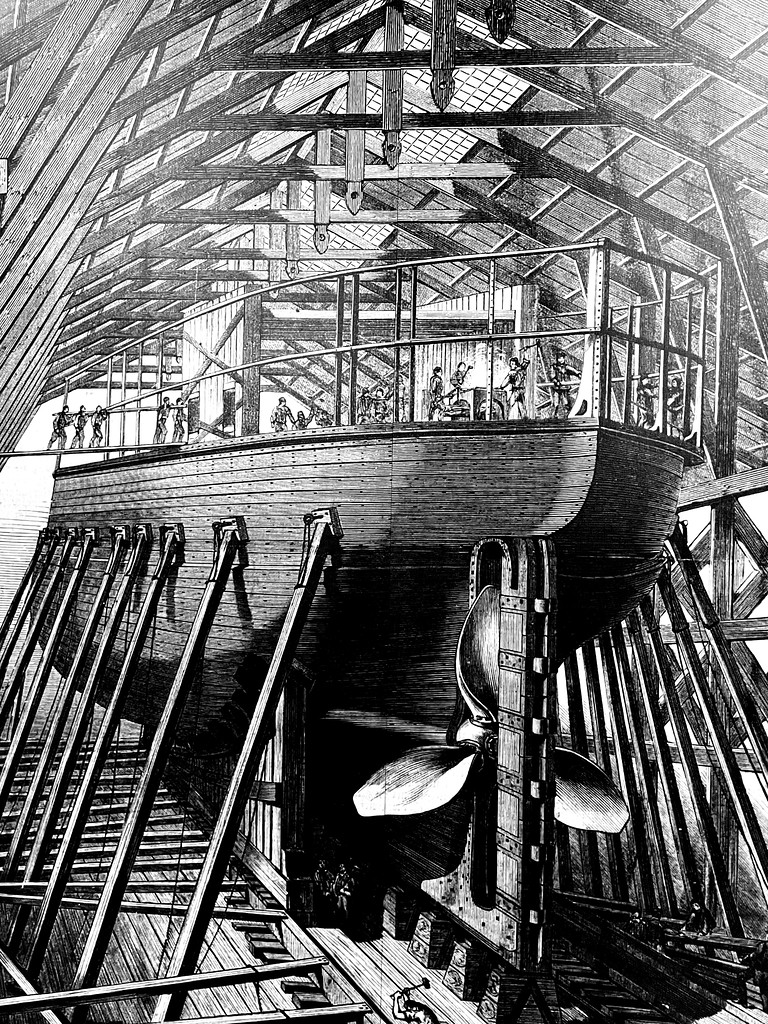

À la fin du XIXᵉ siècle, l’Arsenal impérial de Gdańsk (alors Dantzig) constitue un pilier de la flotte allemande. La marine de guerre allemande est le fer de lance d’une politique impériale et coloniale. L’appétit pour des territoires en Afrique notamment sera l’une des raisons de la première guerre mondiale.

À la veille de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne s’est adjugé la deuxième marine derrière la Royal Navy britannique avec une flotte de 980 000 tonnes de navires de combat.

Les sous-marins allemands, ou U-Boot, joueront un rôle important dans la guerre. A défaut d’imposer un blocus transatlantique à l’Europe, les attaques contre les navires de passagers et de marchandises, précipiteront les Etats-Unis dans la guerre.

Le 7 mai 1915, au large de l’Irlande, le torpillage du paquebot Lusitania causa la mort de près de 1 200 personnes (dont 128 citoyens américains) sur 2 000 passagers et membres d’équipage. Cette attaque joua un rôle important dans l’hostilité de plus en plus forte des États-Unis envers l’Allemagne, jusqu’à leur implication dans la Première Guerre mondiale à partir du 6 avril 1917. Le sous-marin allemand agresseur, le U-20, fût construit dans les chantiers navals de Dantzig.

Après 1918, la chute du Reich et le traité de Versailles firent du chantier naval un enjeu stratégique : ses actifs furent partagés entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig, tandis que sa gestion fut confiée à une société internationale.

Cette période vit s’affirmer la figure ambiguë de Ludwig Noé, ingénieur et directeur général, décoré par la Pologne mais favorable à la montée de l’influence allemande. Proche des milieux nazis, il participa même, en 1938, à une mission auprès de Winston Churchill afin de sonder la position britannique face aux visées expansionnistes d’Hitler.

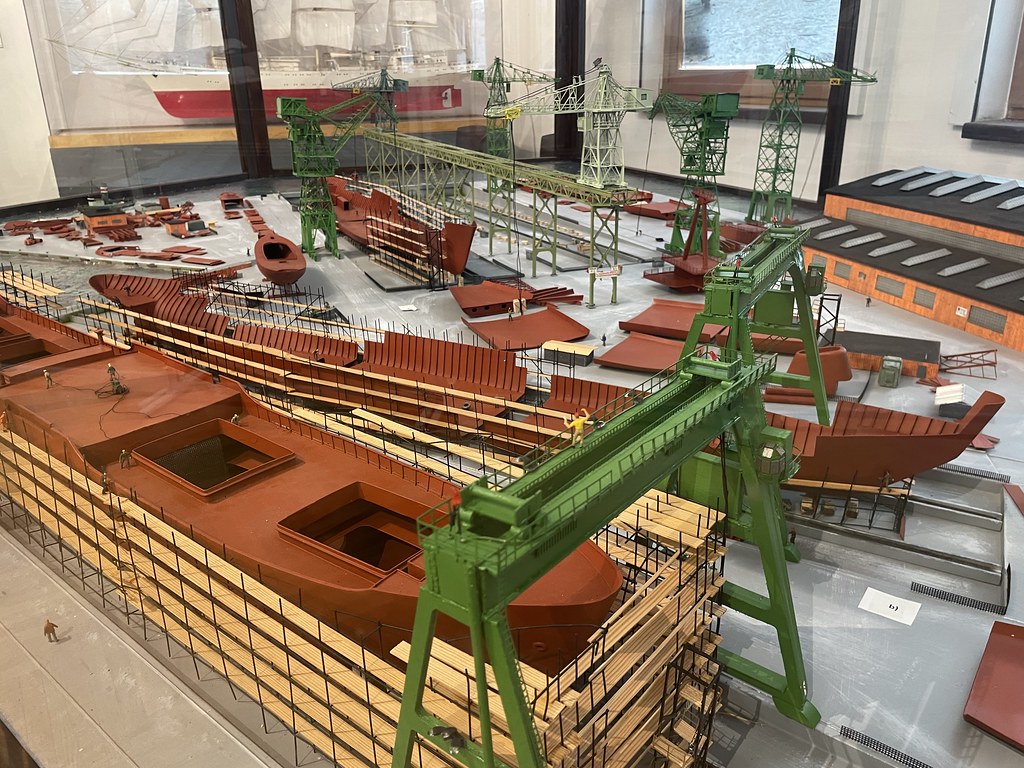

L’époque communiste et la puissance industrielle

Après 1945, dans la sphère d’influence soviétique, les chantiers prirent une dimension colossale. Ils devinrent l’un des piliers de l’économie planifiée, spécialisés dans la construction de cargos polyvalents de type B-45 pour l’URSS. Le site industriel se dota d’un vaste Complexe de construction de moteurs (départements S-1 à S-6), actif entre 1960 et 1996, où l’on produisit des moteurs marins sous licence danoise (Burmeister & Wain) ainsi que des machines conçues localement. Au total, 122 moteurs principaux furent construits avant 1990.

Les années de crise et l’avènement de la démocratie

Dans ce système hautement surveillé, les ouvriers restaient sous le contrôle du régime, les syndicats indépendants étant interdits.

En décembre 1970, Gdańsk fut l’épicentre d’une révolte ouvrière majeure contre l’augmentation soudaine des prix alimentaires imposée par le régime communiste polonais. Les chantiers navals Lénine devinrent le foyer de manifestations massives, rassemblant des milliers d’ouvriers. La contestation se transforma rapidement en affrontements violents avec les forces de sécurité. L’armée et la milice ouvrirent le feu sur la foule, causant des dizaines de morts et des centaines de blessés.

En août 1980 naît le syndicat libre Solidarność, dirigé par Lech Wałęsa. Les grèves pacifiques et les accords de Gdańsk marquèrent une étape décisive dans l’opposition au pouvoir communiste.

En 1981, la Pologne connaît une grave crise économique. Le revenu national polonais chuta de 12 %, les rayons des magasins étaient vides et les chantiers eux-mêmes ralentirent leur production : quinze navires seulement furent lancés contre vingt l’année précédente.

Le 13 décembre 1981, l’instauration de la loi martiale entraîna l’interdiction de Solidarność et l’arrestation de ses dirigeants. Les grèves furent réprimées dans le sang, comme lors de l’assaut de la mine Wujek, où neuf mineurs périrent. Le chantier de Gdańsk reprit ses activités en janvier 1982, mais son rôle symbolique demeura intact.

En 1988, le gouvernement de Mieczysław Rakowski annonça la liquidation du chantier naval de Gdańsk – mesure à caractère politique destinée à briser la contestation. Mais la manœuvre échoua : un an plus tard, en 1989, Solidarność contribua de façon décisive à la chute du régime communiste et à l’ouverture de la Pologne au marché libre. Pour la première fois depuis 1945, les chantiers navals purent fonctionner dans un cadre démocratique.

Héritage et mémoire

Aujourd’hui, une partie des installations historiques subsiste le long de la rue Narzędziowców, où l’on peut encore voir des bâtiments de l’époque impériale. Le site, en reconversion, accueille désormais des espaces culturels, des musées et des initiatives artistiques, tout en conservant des traces tangibles de son passé industriel.

Les chantiers navals de Gdańsk ne sont pas seulement un lieu de production navale : ils incarnent la mémoire d’une lutte sociale et politique ayant contribué à la naissance de la démocratie moderne en Europe centrale. Entre acier, moteurs et barricades, ils demeurent un symbole universel de résistance et de liberté.

Carte de la Tricité : Gdansk, Sopot, Gdynia avec les lieux du guide touristique

Retrouvez tous les lieux du guide à visiter sur la carte de Gdansk (avec Oliwia, Sopot et Gdynia) : Hébergements et hôtels selon votre budget, monuments incontournables, musées à ne pas rater et insolites, plages et jardins botaniques, bars et cafés originaux, shopping vintage…

Bon plan ! Vous pouvez télécharger gratuitement la carte pour une utilisation hors connexion.

Où dormir à Gdansk (Sopot et Gdynia) en 2026 ? Sélections d’hébergements jolis, centraux ou pas chers

Pour séjourner à Gdansk et dans le Trojmiasto (Pologne), voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :

- Auberges de jeunesse à Gdansk à partir de 15 euros la nuit,

- Hotels pas chers à Gdansk à moins de 100 euros la chambre double,

- Hotels de charme et de luxe à Gdansk, Sopot et Gdynia à partir de 100 euros la chambre double.