L’histoire de Tétouan et du général Franco illustre l’entrelacement complexe entre colonisation, guerre et pouvoir. Capitale du Protectorat espagnol, la ville fut tour à tour poste avancé de l’impérialisme européen, école de commandement pour l’armée franquiste, et matrice idéologique d’un régime autoritaire né sur un sol étranger. En cours d’écriture.

Le parcours de Franco à Tétouan révèle la porosité entre les deux rives : les expériences coloniales y nourrirent des ambitions politiques qui allaient modeler l’Espagne contemporaine. Ou comment une colonie allait devenir le laboratoire d’une future dictature dans la métropole.

Dans une sorte de reconquista à l’envers, partie ironiquement de la ville des exilés de la précédente, l’Espagne « catholique » sera reprise aux forces laïques et progressives avec l’aide de soldats… musulmans. Dont ils constitueront même les troupes de choc.

Aujourd’hui encore, Tétouan garde dans ses pierres les traces de cette période.

Tétouan, capitale du Protectorat espagnol (1913–1956)

Lorsque le traité de Fès fut signé en 1912, consacrant le partage du Maroc entre la France et l’Espagne, la ville de Tétouan fut choisie pour devenir la capitale du Protectorat espagnol.

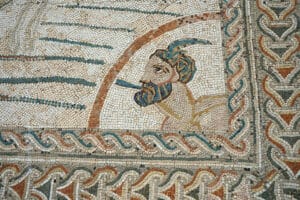

Ce choix n’était pas fortuit : Tétouan est une ancienne cité andalouse reconstruite après la Reconquista et l’exil de ses habitants depuis Grenade. Elle possède un caractère hispano-mauresque singulier, perçu à Madrid comme un prolongement culturel de la péninsule ibérique.

Située à proximité du détroit de Gibraltar, à mi-chemin entre Ceuta et Larache, elle offrait une position stratégique pour la surveillance du littoral et le contrôle des voies vers le Rif.

Dès 1913, la ville devint le siège du Haut-Commissariat d’Espagne au Maroc, centre politique, militaire et administratif du Protectorat. Le général Felipe Alfau Mendoza, premier gouverneur militaire, y installa ses quartiers, suivi de Francisco Gómez Jordana, haut-commissaire et figure clé de l’urbanisme colonial.

Sous leur impulsion, Tétouan fut transformée : un quartier européen aux larges avenues (El Ensanche), aux immeubles néo-andalous et aux bâtiments publics monumentaux (palais du Haut-Commissaire, Casa de España, banque d’Espagne, théâtre, poste centrale) s’ajouta à la médina médiévale de Tétouan.

Cette coexistence urbaine illustrait la vision coloniale espagnole : affirmer la modernité européenne tout en préservant, sous tutelle, l’identité « authentique » marocaine.

Mais Tétouan n’était pas qu’un centre administratif : elle devint très vite le cœur logistique et symbolique de la présence militaire espagnole. À partir de ses casernes, des convois de soldats, de vivres et d’armes partaient vers les montagnes du Rif, où s’amorçait un conflit qui allait marquer durablement l’histoire des deux rives du détroit.

La guerre du Rif (1921–1926) : une école de guerre pour Franco

La guerre du Rif, déclenchée en 1921 après la défaite espagnole d’Annual face aux troupes de Mohammed ben Abdelkrim el-Khattabi, bouleversa les équilibres du Protectorat. En quelques mois, l’armée espagnole perdit près de 10 000 hommes ; les garnisons reculèrent jusqu’aux environs de Tétouan. L’événement provoqua en Espagne une onde de choc morale et politique, révélant la fragilité d’un empire colonial déjà ébranlé par la perte de Cuba et des Philippines (1898).

Dans ce contexte de crise, la figure du jeune officier Francisco Franco Bahamonde émergea. Né en 1892 à El Ferrol, il rejoignit très tôt le corps des Regulares, troupes coloniales composées de soldats marocains encadrés par des officiers espagnols. Affecté au Maroc dès 1912, il y mena une carrière fulgurante, saluée pour sa discipline et son efficacité. La guerre du Rif fut pour lui, comme pour toute une génération d’officiers appelés les « Africanistas », une véritable école de guerre : terrain d’expérimentation militaire, laboratoire de commandement et creuset d’un nationalisme exalté.

À Tétouan, Franco fréquenta les cercles militaires et politiques du Haut-Commissariat. Il y forgea sa réputation d’homme méthodique, austère et impitoyable. En 1920, il participa à la fondation de la Légion étrangère espagnole (La Legión), aux côtés du général Millán Astray. C’est à partir de cette base, installée entre Ceuta et Tétouan, que furent lancées les contre-offensives espagnoles.

Le débarquement d’Alhucemas, en septembre 1925, planifié depuis Tétouan et conduit par Franco, marqua le tournant du conflit. Appuyée par la marine et l’aviation, cette opération amphibie, la première de ce type dans l’histoire moderne, permit de prendre à revers les troupes rifaines. Abdelkrim se rendit en mai 1926. Franco, promu général à trente-trois ans, entrait dans la légende militaire espagnole.

Tétouan, berceau du franquisme colonial (1926–1936)

Après la guerre, Tétouan connut une décennie de stabilité relative. Redevenue capitale pacifiée du Protectorat, elle s’imposa comme la vitrine de la présence espagnole en Afrique du Nord. L’administration coloniale encouragea la construction d’écoles, de marchés, de jardins, tout en maintenant la ségrégation entre quartiers européens et marocains.

Pour Franco, cette période fut celle de la maturation politique. Affecté au commandement de la Légion, il s’installa régulièrement à Tétouan, fréquentant les cercles du Haut-Commissariat et consolidant son réseau d’officiers africanistes : Yagüe, Mola, Beigbeder, Orgaz. Ces hommes, formés dans la dureté du Rif, partageaient la conviction que seule une discipline autoritaire pouvait sauver l’Espagne du chaos politique.

Tétouan devint alors le laboratoire du pouvoir franquiste avant la lettre : on y exaltait la hiérarchie, la patrie et la foi catholique comme fondements d’un ordre moral. Les cérémonies militaires, les messes en mémoire des morts du Rif, les monuments aux héros d’Annual exprimaient une culture du sacrifice et de la régénération nationale. La presse espagnole de l’époque présentait Tétouan comme la « capitale de l’honneur retrouvé », symbole de la revanche de l’Espagne sur ses humiliations passées.

C’est dans ce climat d’exaltation militaire et de nostalgie impériale que Franco, désormais général de brigade, affina sa conception d’un pouvoir autoritaire, forgé dans la discipline coloniale et la foi dans la mission civilisatrice de l’Espagne.

1936 : de Tétouan à la conquête de l’Espagne

Le lien entre Tétouan et la guerre civile espagnole est direct.

Le 17 juillet 1936, les garnisons du Maroc espagnol se révoltèrent, quelques heures avant celles de la péninsule. Francisco Franco, alors commandant militaire des îles Canaries rejoignit Tétouan. Il y prit la tête de l’Armée d’Afrique.

Tétouan devint le premier siège du coup d’État franquiste : les autorités civiles furent arrêtées, la radio réquisitionnée, les proclamations de Franco diffusées depuis la Casa de España. Le lendemain, le général s’adressa à la population en proclamant la défense de « la foi, la patrie et l’ordre ». Tétouan devint le quartier général du mouvement nationaliste, point de départ de la guerre civile espagnole.

C’est également de Tétouan que partit le pont aérien vers l’Andalousie, organisé avec l’aide de l’Allemagne et de l’Italie fascistes : un pont aérien historique, premier du genre, permettant le transfert de milliers de soldats marocains vers Séville et Cadix. Ces troupes, dites « regulares », jouèrent un rôle décisif dans les premières victoires nationalistes.

Pendant plusieurs semaines, Tétouan servit de capitale politique du soulèvement, avant que Franco ne soit proclamé chef du gouvernement à Burgos, en octobre 1936. La ville, désormais sanctifiée comme le berceau de la « croisade nationale », resta un symbole majeur dans la mémoire du régime franquiste.

Héritage et mémoire : Tétouan, ville coloniale et lieu de mémoire franquiste

Après la victoire de Franco en 1939, la mémoire du Maroc fut intégrée dans la mythologie officielle du régime.

Les campagnes du Rif et le soulèvement de Tétouan furent célébrés comme les origines glorieuses du franquisme. Des monuments, des plaques commémoratives et des noms de rues rappelaient les « héros d’Afrique ».

Le cimetière espagnol de Tétouan devint un lieu de pèlerinage militaire où l’on honorait les morts d’Annual et d’Alhucemas.

Mais cette mémoire s’éroda avec le temps. Après l’indépendance du Maroc en 1956, la présence espagnole se réduisit considérablement ; Tétouan redevint une ville marocaine à part entière. Les symboles coloniaux furent effacés ou réinterprétés : les plaques franquistes disparurent, les édifices furent réaffectés.

Pourtant, le patrimoine bâti du Protectorat demeure visible : le palais du Haut-Commissaire (aujourd’hui siège de la wilaya), la Casa de España, les casernes, les cimetières et les écoles rappellent encore cette période.

Dans la mémoire marocaine contemporaine, Franco reste une figure lointaine.

Cependant, pour les historiens, Tétouan conserve une place singulière : c’est là que s’est formée une génération d’officiers espagnols dont les choix allaient bouleverser l’histoire de la péninsule ibérique.

Carte de Tétouan : Lieux du guide touristique

Retrouvez tous les lieux du guide à visiter sur la carte de Tétouan (Maroc) : Hébergements et hôtels selon votre budget, monuments incontournables, musées à ne pas rater et insolites, jardins, palais, bars et cafés originaux, souks…

Bon plan ! Vous pouvez télécharger gratuitement la carte pour une utilisation hors connexion.

Où dormir à Tétouan (Maroc) en 2026 ? Sélections d’hébergements jolis, centraux ou pas chers

Pour séjourner à Tétouan, voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :

- Auberge de jeunesse / hostel à Tétouan à partir de 10 euros la nuit en dortoir,

- Hotels pas cher à Tétouan entre 40 et 60 euros la chambre double,

- Beaux hotels, adresses de charme et de luxe à Tétouan et en bord de mer entre 70 et 630 euros.