La guerre du Rif marque l’une des dernières grandes résistances armées à la colonisation en Afrique. Elle préfigure les luttes anticoloniales du XXᵉ siècle et reste, des deux côtés du détroit de Gibraltar, un lieu de mémoire complexe, à la croisée du souvenir militaire espagnol et du mythe héroïque marocain.

Contexte historique : le Maroc entre puissances coloniales

Au tournant du XXᵉ siècle, le Maroc, encore indépendant sous la dynastie alaouite, attire les convoitises européennes. Déjà implantées en Afrique du Nord, l’Espagne (à Ceuta et Melilla) et la France (en Algérie), cherchent à consolider leur influence sur ce territoire stratégique, situé aux confins de la Méditerranée et de l’Atlantique.

À la suite de la conférence d’Algésiras (1906), qui entérine l’ingérence européenne dans les affaires marocaines, le traité de Fès (1912) officialise le Protectorat français sur le Maroc, tout en accordant à l’Espagne une zone d’influence au nord, dans la région du Rif, ainsi qu’une enclave au sud, autour de Sidi Ifni.

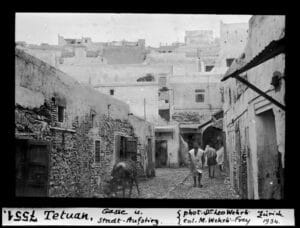

La zone espagnole, montagneuse et difficile d’accès, s’étend de Tanger à la vallée de la Moulouya, incluant des villes comme Tétouan, Larache, Chefchaouen ou Melilla.

Tétouan devient la capitale administrative du Protectorat espagnol, siège du Haut-Commissariat et centre militaire d’opérations. Cependant, cette domination reste largement nominale : les tribus rifaines, attachées à leur autonomie, résistent à l’autorité coloniale, poursuivant une tradition de révolte déjà manifeste lors de l’occupation espagnole de Tétouan en 1860.

Les origines du conflit : de l’expansion coloniale à la rébellion rifaine

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Espagne cherche à consolider sa présence au nord du Maroc. Son armée après la perte de Cuba et des Philippines a perdu de son prestige.

Le général Manuel Fernández Silvestre, commandant en chef dans la région de Melilla, entame une série d’avancées militaires vers l’intérieur du Rif.

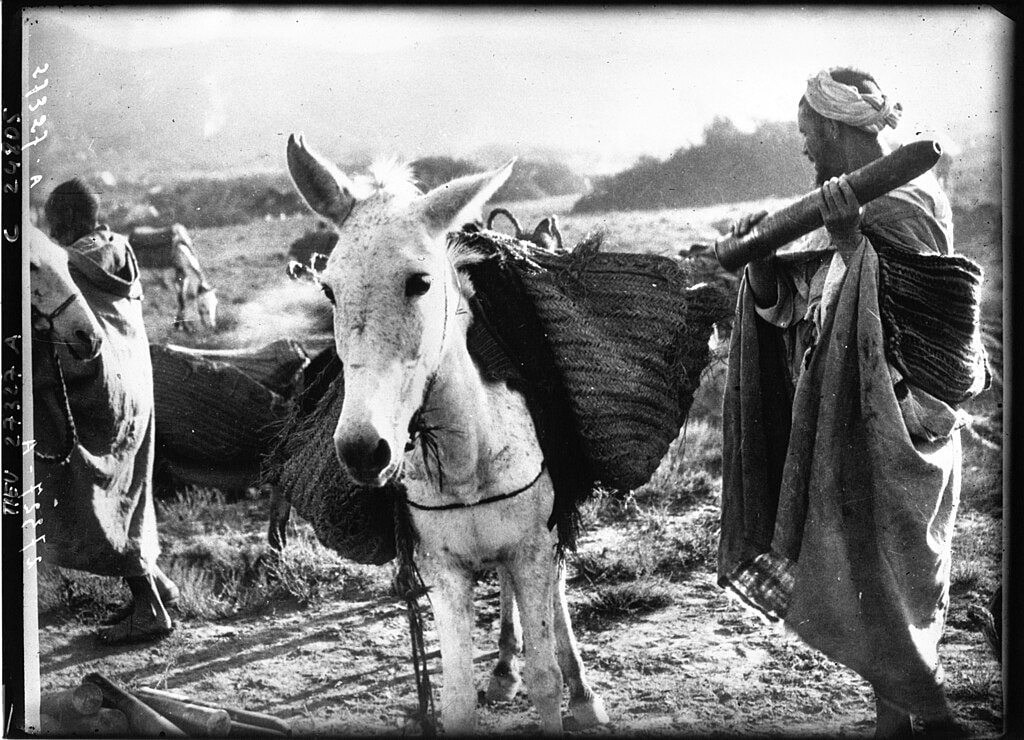

Ces campagnes, menées avec un équipement inadapté et des troupes mal préparées, provoquent la résistance des tribus locales dirigées par Mohammed ben Abdelkrim el-Khattabi, ancien fonctionnaire et juriste formé dans l’administration espagnole, devenu le symbole du nationalisme rifain.

Le 21 juillet 1921, les troupes espagnoles subissent une défaite écrasante à Annual, dans les montagnes du Rif oriental. Cette bataille d’Annual, où près de 10 000 soldats espagnols périssent, marque un tournant majeur : elle ébranle le prestige militaire de l’Espagne et révèle la fragilité de son empire colonial.

Les survivants se replient sur Melilla, tandis qu’Abdelkrim s’impose comme le chef d’un mouvement organisé et idéologiquement novateur.

La République du Rif : une expérience politique inédite

En 1923, Abdelkrim proclame la République confédérée des Tribus du Rif, avec un gouvernement centralisé, une armée disciplinée et un projet d’indépendance fondé sur des principes modernistes et islamiques.

Cette république, de courte durée, représente la première tentative d’État anticolonial en Afrique du Nord. Son existence embarrasse les puissances européennes, notamment la France, qui craint la contagion de la révolte dans sa propre zone du Maroc et en Algérie.

Face à l’expansion du mouvement rifain, l’Espagne, affaiblie politiquement par la crise du régime monarchique d’Alphonse XIII, sollicite l’aide de la France.

Dès 1924, le maréchal Philippe Pétain prend le commandement des troupes françaises au Maroc. La coordination franco-espagnole s’intensifie pour contenir la progression des insurgés rifains, désormais menaçants jusque dans la région du Taza.

Les grandes phases de la guerre (1921–1926)

La guerre du Rif se déroule en trois grandes étapes :

1921–1922 : l’effondrement espagnol et la victoire rifaine.

Après Annual, les Espagnols perdent la majeure partie du Rif oriental. Les troupes d’Abdelkrim s’emparent des positions espagnoles et étendent leur contrôle jusqu’à proximité de Tétouan.

1923–1924 : la consolidation du pouvoir rifain.

Abdelkrim structure son armée, introduit une administration et instaure la République du Rif. Les Espagnols se replient sur une ligne défensive côtière tandis que Tétouan, protégée par les garnisons du Haut-Commissaire Gómez Jordana et du général Felipe Alfau Mendoza, devient un centre stratégique de résistance coloniale.

1925–1926 : l’intervention franco-espagnole et l’anéantissement du Rif.

L’alliance militaire franco-espagnole lance une offensive combinée à partir de mai 1925. En septembre, le débarquement d’Alhucemas, planifié par Francisco Franco, alors jeune colonel de la Légion, constitue un tournant décisif. Soutenue par l’aviation, cette opération amphibie — la première du genre à grande échelle dans l’histoire moderne — permet la reconquête progressive du territoire rifain. Abdelkrim se rend aux Français en mai 1926, mettant fin à cinq années de guerre.

Tétouan et Franco : une ville au cœur du Protectorat

Pendant tout le conflit, Tétouan joue un rôle déterminant. Capitale du Protectorat espagnol, siège du Haut-Commissariat et des états-majors militaires, elle est le centre logistique et politique de la guerre.

C’est là que transitent les renforts, les armes, les blessés, mais aussi les diplomates et correspondants étrangers venus suivre le conflit. La ville vit alors au rythme des batailles du Rif, entre patriotisme colonial et inquiétude face aux revers militaires.

Le cimetières espagnol de Tétouan témoigne d’une partie des pertes subies.

C’est également au Maroc que s’affirme la carrière de Francisco Franco, alors jeune officier du corps des Regulares et plus tard de la Légion étrangère espagnole.

Promu pour sa bravoure et sa discipline, il forge dans le Rif sa réputation de stratège impitoyable et de défenseur du nationalisme espagnol. Ces campagnes feront de lui, quelques années plus tard, une figure majeure du soulèvement militaire de 1936 et du régime franquiste.

La portée historique et mémorielle de la guerre

La guerre du Rif laisse une empreinte profonde tant au Maroc qu’en Espagne. Pour le Maroc du Nord, elle représente une épopée fondatrice, symbole de résistance et de dignité face à la domination coloniale. Abdelkrim el-Khattabi demeure une figure nationale, célébrée comme précurseur du nationalisme marocain et du mouvement de décolonisation dans le monde arabe.

Pour l’Espagne, en revanche, ce conflit incarne une blessure morale et politique. La défaite d’Annual déclencha une crise d’État, alimentant la chute du régime parlementaire et préparant le terrain au coup d’État du général Primo de Rivera (1923).

La guerre révéla les faiblesses structurelles de l’armée, mais forgea aussi une génération d’officiers — dont Franco — qui, quinze ans plus tard, joueront un rôle décisif dans la guerre civile espagnole.

Carte de Tétouan : Lieux du guide touristique

Retrouvez tous les lieux du guide à visiter sur la carte de Tétouan (Maroc) : Hébergements et hôtels selon votre budget, monuments incontournables, musées à ne pas rater et insolites, jardins, palais, bars et cafés originaux, souks…

Bon plan ! Vous pouvez télécharger gratuitement la carte pour une utilisation hors connexion.

Où dormir à Tétouan (Maroc) en 2026 ? Sélections d’hébergements jolis, centraux ou pas chers

Pour séjourner à Tétouan, voici nos suggestions d’hébergements en fonction de votre budget :

- Auberge de jeunesse / hostel à Tétouan à partir de 10 euros la nuit en dortoir,

- Hotels pas cher à Tétouan entre 40 et 60 euros la chambre double,

- Beaux hotels, adresses de charme et de luxe à Tétouan et en bord de mer entre 70 et 630 euros.